|

ラルフ・ランコウ教授(オフェンブルク専門大学)へのインタビュー7

|

ラルフ・ランコウ教授(オフェンブルク専門大学)へのインタビュー7

ラルフ・ランコウ教授(オフェンブルク専門大学)へのインタビュー7

ペーター・ヘンジンガー:今、保守系新聞「シュトゥットガルター・ツァイトゥング」で読んでいる記事があります。「人工知能(AI)のおかげで、思考はアウトソーシング可能になった。AIは中世の領主のようになりつつある。その計り知れない知恵がどのようにして生まれるのかは理解できないが、AIはあらゆる疑問に答えを持っている。イメージ固定とAI。私たちの思考能力にとって、これは有害な組み合わせだ」(ゲルドナー 2026)。そして今、ベルテルスマンと11人の大臣が政策文書で推奨しているように、これが教育の基盤となることになっている。

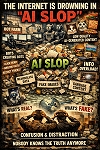

ラルフ・ランカウ:そして、ほとんどの人がまだ気づいていない事実があります。インターネットは、ボットファームからAIが生成した無意味な情報、いわゆる「AIスロップ」で溢れかえっています。これは、AIの助けを借りて大量に生成された低品質のテキスト、画像、動画で、LLM(長期学習メディア)に供給するために作られています。ボットはボットのために生成し、コンテンツの品質管理も一切行わず、猛スピードで無意味な情報を際限なく再現しています。これは「くだらない情報で溢れかえる」というプロパガンダ戦略の一環です。結局のところ、何が現実で何が「AIのくだらない情報」なのか、誰も分からなくなってしまいます。これはプロパガンダ戦略の一部であり、ボットは教育目的には不向きです。

ピーター・ヘンシンガー:ある側面がほぼ完全に無視されています。グリーンピースの新たな調査では、 AIが気候変動の破壊要因であることが示されています。つまり、学生たちは知らず知らずのうちに、自らの生活の破壊に加担しているのです。

ラルフ・ランカウ:学校教育は、特に現代においては、環境意識を教育すべきです。しかし同時に、資源集約型技術であるAIがカリキュラムに導入されています。巨大なデータセンターが計画され、膨大な資源(水、土地、原材料)が消費され、スリーマイル島のような原子炉崩壊事故を起こした原子力発電所も含め、これらのデータセンター専用に建設・再稼働されています。そして、莫大な資本が浪費されています。一例として、2025年の年間売上高が130億ドルと推定されるOpenAIは、データセンター、メモリチップ、電力供給に関して、1兆5000億ドル相当の契約を締結しています。これは同社の年間売上高の100倍に相当します。(Dieckhoff, Jahn, 2026)

ピーター・ヘンシンガー:学生証の話に戻りましょう。州教育省はデータ保護が保証されていると保証しています。なぜあなたは納得できないのですか?

ラルフ・ランカウ:まず、学生ID、教育クラウド、そしてAIを活用した評価は、支援の推奨、進路予測、選抜など、自動化された意思決定を可能にする基盤を構築します。教育的責任は体系的にアルゴリズムに委譲されています。次に、どのようなデータが収集され、どのように評価されるのか、誰がデータにアクセスでき、誰がアクセスできないのか、といった点が全く明確ではありません。

しかし、未成年者のデータに関しては、逆の原則を適用すべきです。つまり、データの最小化、データ収集と分析に関する厳格なルールの制定、そして不要になったデータの強制削除です。さもなければ、若者たちは無関係なデータと分析の痕跡を残され、気づかないうちに履歴書にそのデータが残ってしまうため、将来を台無しにする可能性があります。

むしろ、機関はデータを盲目的に信頼するようになります。文脈のないデータは無意味であり、常に解釈を必要とするにもかかわらずです。そして、この解釈は偏りがなく客観的でもなく、むしろ根本的な態度によって決定づけられます。最近、南ドイツ新聞に「なぜ研究者は同じデータから相反する結論を導き出すのか。研究者の態度や意見は、たとえ科学的に研究を行っていたとしても、研究結果に影響を与える可能性がある」(Herrmann 2026)と題された研究が掲載されました。こうしたバイアスはアルゴリズムやAIツールにも組み込まれており、データセットに含まれる情報を完全に消去することはほぼ不可能です。つまり、バイアスが若者の評価を左右する可能性があるのです。

ピーター・ヘンジンガー:データ保護の話に戻りましょう。データは匿名であることが保証されているため、デジタルIDツインから結論を導き出すことはできません。

ラルフ・ランカウ:このようなシステムでは、データ保護は幻想です。匿名化や仮名化は技術的に容易に元に戻すことができます。十分な努力をすれば、どんな大規模なデータセットでも再パーソナライズが可能です。匿名化された健康データの再パーソナライズに関する米国の研究によると、3つのデータポイントで十分です。では、データセットが意味を持つためには、どれだけのデータポイントが必要なのでしょうか。

しかし、はるかに深刻なのは政治的側面です。このような中央データプールを構築する者は、権力の道具を作り出すことになります。カオス・コンピュータ・クラブは、まさにこれを「独裁の道具」と呼んでいます。問題は、そのようなデータが悪用される かどうかではなく、いつ、誰によって悪用されるかということです。

世界中でますます多くの民主主義国家が独裁体制に回帰し、アメリカ合衆国でさえも現在専制的な統治下にあるという事実に気づいた人は、最も重要な問いの一つに直面するでしょう。それは、未成年者のデータが独裁者の手に渡るのをどう防ぐかということです。アンドレアス・エシュバッハ著の2018年刊行の小説『NSA - 国家安全保障局』をお勧めします。児童の教育データは非常に機密性が高いものです。悪意ある者の手に渡ってはならず、必要以上に長く保管されるべきでもありません。

|

|

Date: 2026/01/27(火)

|

|